未来テクノロジー

テクノロジーが拓く、豊かな未来。挑戦し続ける人と企業をクローズアップ

国際宇宙ステーションに代わる新たな技術

東北大学発宇宙ベンチャーが未来の宇宙空間をつくる

――ElevationSpace・小林稜平氏インタビュー

2025年02月07日

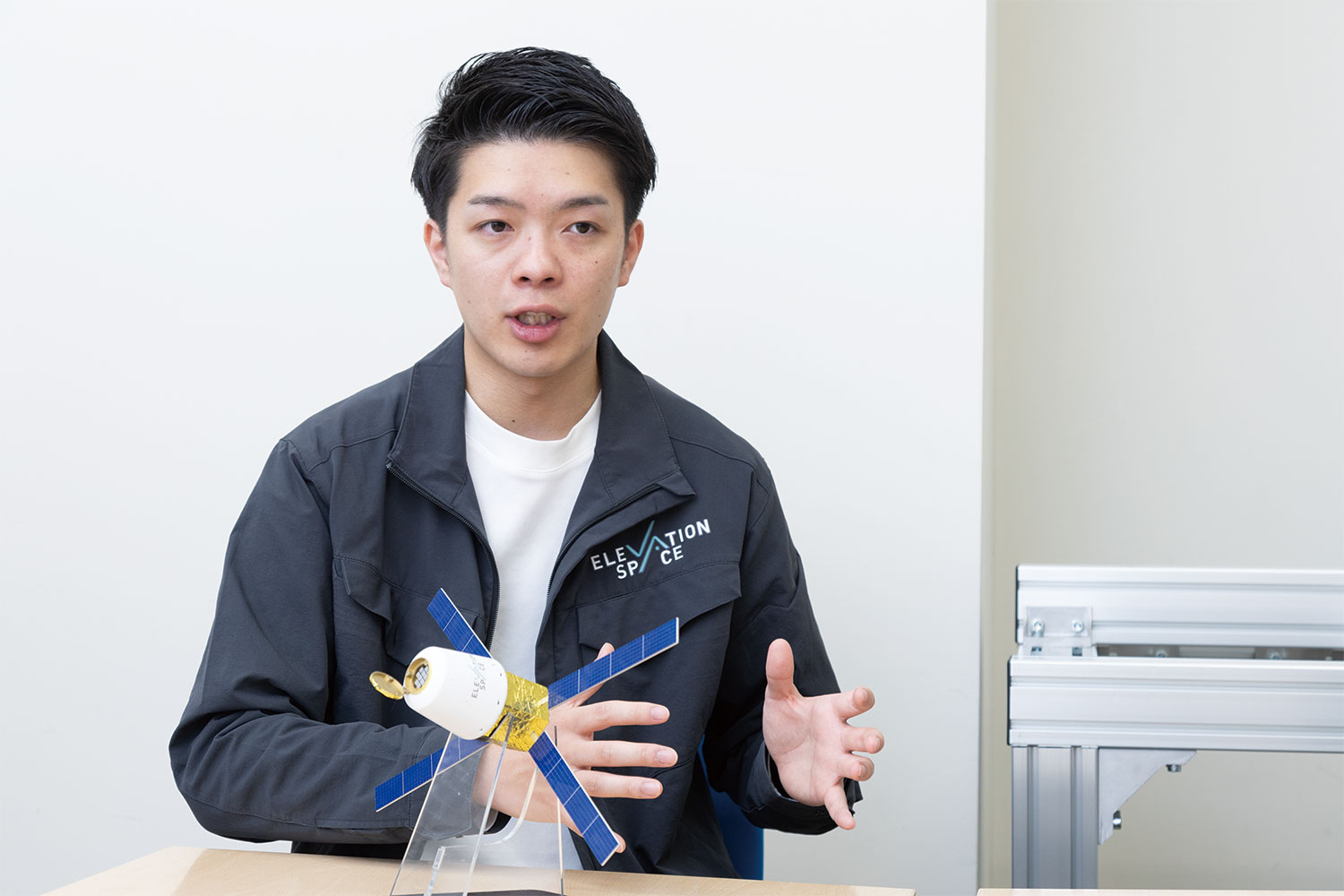

小林 稜平さん

株式会社ElevationSpace 代表取締役CEO

1997年生まれ、東北大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻博士前期課程修了。秋田高専で19歳のときに「宇宙建築」に出会い、衝撃を受ける。東北大学工学部建築・社会環境工学科に編入学し、大学院では「航空宇宙」に専攻を変更した。自身の夢である誰もが宇宙で生活できる世界を創るには、自身で会社を起こすしかないと考え、大学院修士1年次に株式会社ElevationSpaceを創業。アジア地域から世界を変える30歳未満のリーダー「Forbes 30 under 30 2023」に選出。

小林稜平氏が、東北大学大学院准教授・桒原聡文氏と設立したElevationSpaceは、「誰もが宇宙で生活できる世界を創り、人の未来を豊かにする」というミッションを掲げた東北大学発のスタートアップ企業だ。ミッション実現のためには、宇宙空間での実証を高頻度で行う必要がある。同社の最大の強みは無人小型人工衛星内で宇宙実験・製造を可能にする世界初の小型宇宙環境利用・回収プラットフォーム「ELS-R」を擁していること。今後の宇宙開発を担うと世界が注目している。

―国際宇宙ステーション(ISS)の終了(退役)から、宇宙産業へ参入するアイデアが生まれたそうですね。

小林:

これまで基礎科学の実験から産業利用まで、幅広く活用されてきた国際宇宙ステーション(ISS)は、構造寿命の問題もあって2030年までにその役目を終えることが決定しています。このため2030年以降、ISSに代わる新たな場が必要で、このままでは宇宙利用の実験の場が失われてしまいます。そこでこのISSに代わるものができないかと考え、たどり着いたのが、我々が開発した無人小型人工衛星内で宇宙実験や製造を可能とする宇宙環境利用・回収プラットフォーム「ELS-R」です。このアイデアを思いつき、ビジネスになりそうだと熟慮を重ねた結果、ElevationSpaceの設立・起業に至りました。

株式会社ElevationSpace 代表取締役CEO 小林 稜平 氏

株式会社ElevationSpace 代表取締役CEO 小林 稜平 氏

その技術のベースは、これまでに15基以上の人工衛星を開発した実績を持つ共同創業者でかつ東北大学大学院航空宇宙工学専攻の吉田・桒原研究室の桒原聡文准教授の知見にあります。

重力がほぼない宇宙空間は、理想的な実験環境でもあります。ISSでは創薬などの実験が行われてきました。ただ、ぺイロード(荷物=実験材料)を衛星に載せ、ロケットで打ち上げて人工衛星内にて実験・製造を行い、その性能試験や実証データを取るにはコストや長い時間がかかります。当社のELS-Rなら高頻度で利用でき、計画から実証実験までのリードタイムが短くなります。その結果PDCAサイクルの検証もしやすく、ビジネスとしての利用価値も高まることが予測されます。

従来の科学的実験はもちろん、今後、宇宙旅行や宇宙での生活を可能にするには異分野の企業の宇宙参入が求められます。エネルギーや食糧をどうするか、宇宙転用をめざす民生技術や地上製品などの宇宙環境での実証・実験など、さまざまなぺイロードの検証が進むことでしょう。

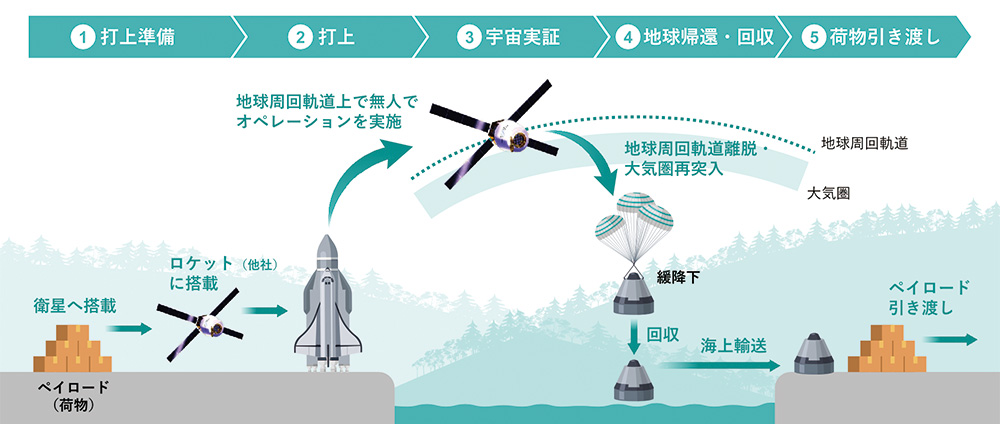

ElevationSpaceの技術は、地球に帰還可能な人工衛星という点が最大の特徴であり、

ElevationSpaceの技術は、地球に帰還可能な人工衛星という点が最大の特徴であり、

高頻度かつ短リードタイムの実現に加えて、回収による詳細な実証・実験データの獲得を通じて、従来の宇宙実証の在り方を変えようとしている

2026年に「あおば」、翌2027年にはサービス機の打ち上げへ

―「ELS-R」初号機「あおば」打ち上げに向けて、南相馬市ではさまざまな地上試験が行われていると聞いています。

小林:

2026年に技術実証機として、「ELS-R」初号機「あおば」を打ち上げる予定です。衛星をつくるプロセスでは基本設計から、地上試験モデルの構築を行い、地上試験モデルで宇宙環境を模した振動試験、熱真空試験、宇宙の熱環境を再現する試験、電波試験など、さまざまな実験を行います。福島県の南相馬沖ではヘリコプターからカプセルを落とす高空落下試験を行い、スムーズに回収できるかといった試験なども行っています。

一連の試験を通して設計を検証し、基本設計の後の詳細設計に結び付けています。そうしてフライトモデルの製造に移り、打ち上げることになります。現状ではすでに地上試験モデルの設計を終えていて、来年からはフライトモデルの製造に取り掛かります。

「あおば」は人工衛星の開発技術に加え、まだ日本の民間企業が成功していない、宇宙に打ち上げた小型衛星を制御して地球に帰還させるための「軌道離脱」「大気圏再突入」「回収」といった技術実証を目的に掲げています。

宇宙環境利用・回収プラットフォーム事業(ELS-R)の全体像。

宇宙環境利用・回収プラットフォーム事業(ELS-R)の全体像。

打ち上げ前の準備から回収後の引き渡しまで、一気通貫でサービスを提供

―地上試験を可能にする環境についてはいかがでしょうか。

小林:

南相馬市は東日本大震災後の国家プロジェクトである福島イノベーション・コースト構想に基づき「福島ロボットテストフィールド」が整備されていて、そこでは性能評価のための振動試験など、人工衛星開発に不可欠なさまざまな試験が行える環境が整っています。当社は2023年3月に南相馬市に支社を設立し、4月には連携協定を結びました。ELS-Rは再突入カプセルの海上回収などで自治体や地域企業との協力が必要です。南相馬市と連携することで、宇宙産業による東北の経済活性化に繋げられたらうれしいですね。

地上試験に話を戻すと、今直面しているトラブルや想定外の事態を歓迎して、課題にしっかり対処したいと考えています。2026年の打ち上げを成功させるために常に厳しい環境を設定し、洗い出しを行い、課題を一つひとつ潰していく。コストを抑えつつも、地上試験での失敗に対しては、検証を重視し、「トライファースト、改善ファスト」に取り組む。まず初めにトライし、改善を速やかに進める。そうしたモノづくり、基本モデルを蓄積したいと思っています。

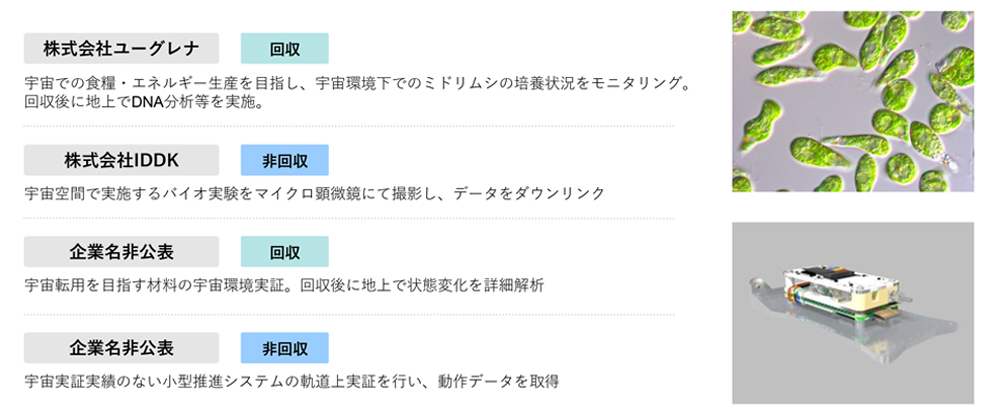

「あおば」では株式会社IDDKのワンチップ顕微観察を用いた微生物・細胞の培養状況センシングや小型バイオ実験環境の実証、株式会社ユーグレナの微細藻類の宇宙空間での培養や宇宙環境での影響を調べ、生きた状態での回収を試みます。そのほかにも宇宙機用小型推進システムや宇宙転用の車載コンポーネントシステムの実証・実験を行います。2号機では宇宙機備品や宇宙転用をめざす高機能素材の実証やエンターテインメント利用を考える企業との連携も考えています。

ELS-Rにおけるサービス提供事例。

ELS-Rにおけるサービス提供事例。

初号機のELS-Rは自社の技術実証が主目的だったが、一部顧客ペイロードの搭載を予定している

ElevationSpaceのビジネスの全容について

―ElevationSpaceの現在の取り組みを教えてください。

小林:

まずは初号機である「あおば」の打ち上げを成功させ、ELS-Rの有用性を多くの企業の皆さんにアピールしていきたいですね。このビジネスモデルを展開しているのは日本では当社だけで、世界でも数社競合している程度です。実は「衛星を地球に戻す」という技術は世界に誇れる日本の独自のものなのです。特に小型衛星を制御して地球へ、さらに日本へ戻すというのが難しい。この分野では十分な優位性がある。JAXA(宇宙航空研究開発機構)のプロジェクトでも、それが立証されています。揚力誘導といって、宇宙から地球の大気圏に戻ってくる際の空気の抵抗を利用して、衛星を浮かせる技術に優れているのです。

空気の揚力をうまく利用することで、衝撃を抑えられ、飛行時間も長くなるので、制御して狙った場所に降ろすことが容易になるのです。この技術では日本が大きなアドバンテージを持っています。大型の衛星ではアメリカやロシアにもその技術はありますが、小型衛星の分野では日本にはかなわない。特にアメリカは人を運ぶなど大型にセグメントしていて小型には取り組んでいないからです。日本は小型衛星に注力してきた経緯がある。結果として小型の無人人工衛星を活用して高頻度でトライし、技術実証も重ねているので、優位な土台が築けているのです。

―既存の技術を応用した新たなサービスも開発していると伺いました。

小林:

先ほど小型の無人の人工衛星が戻って来られる技術が優れていると述べました。先のELS-Rが実証・実験のビジネスモデルで回収まで様々な技術を駆使していますが、一方で我々は今、ELS-RSという輸送サービスにも着手しています。つまり宇宙から戻ってくるサービスです。これから宇宙産業を発展させるためにはあらゆる産業が宇宙に関わっていくことが欠かせません。

例えば、人工衛星に使われる部品の場合、事前にその部品が宇宙の過酷な環境で稼働するかテストしたいというニーズがあります。テストして「動いた」「動かなかった」ということが遠隔で分かるだけでは意味がない。実験を精査し何が原因で動かなかったか、分かることが価値になるのです。

地上でもし部品が壊れたら、分解して確認しますよね。それが宇宙ではできない、戻ってこないので遠隔で調べるしかなく、どうもよく分からないというのが現状でした。

データを解析すればどこまで動き、どこがおかしかったぐらいは現状でも分かりますが、詳細なことや原因については、部品を構成している配線の問題なのか、単純な接触不良なのかは分かりませんでした。実験・実証したものを地球に戻すことで一目瞭然になる。どこに原因があるのか分析・評価で分かる。そういったお客様に向けたサービスがELS-RやELS-RSなのです。

また、最近では国内の宇宙産業市場や人工衛星開発に関する勉強会や、既存事業のアセットを活かしたビジネスの技術コンサルティングなども行っています。そうした活動の中で私たちが持つ宇宙技術実証サービスの理解を広め、さまざまな企業に宇宙産業へ参入してもらいたいと思っています。

福島イノベーション・コースト構想推進機構とはwin-winで

―南相馬市をはじめ、福島県とは深い関わりがありますね。

小林:

福島イノベーション・コースト構想推進機構(以下、福島イノベ機構)のサポートがあるからこそ、今の事業は成り立っていると言っても過言ではありません。我々はスタートアップ企業で、しかも宇宙産業分野ですから、投資家の方からの資金提供だけでは立ちいきません。2023年度に福島イノベ機構の支援制度の一つである「Fukushima Tech Create」ビジネスアイデア事業化プログラムに採択され、2024年度は福島県の「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」に採択され、補助金を受けることができました。それだけではありません。福島イノベ機構のアドバイスやサポートのお陰で、福島県南相馬市内での人工衛星の組み立て拠点や燃焼実験拠点の構築が進んできています。宇宙ビジネスを展開する上で、また当社のELS-R事業を推進するためには、定期的な衛星の打ち上げが必要不可欠です。これはスタートアップ企業と大学の研究室だけでは実現不可能です。その意味で福島県や福島イノベ機構、そして提携を結んだ南相馬市の多大な支援、バックアップは心強く、大きな力となっています。

―地域との連携などもふまえて将来の展望をお聞かせください。

小林:

その恩返しも含めてこの地域にコミットしていきたいと考えています。産官学が一体となって宇宙産業をつくっていきたいですね。いちプレーヤーとしてだけではなく、宇宙産業の育成者として活動することで事業を成長させ、宇宙産業をこの地域に共に根付かせていく。それが私たちの目標です。

南相馬市や福島県、そして東北エリアに宇宙産業のナレッジを蓄積していければと思います。福島イノベ機構の皆さんも福島県の浜通りにたくさんの企業を誘致し、エコシステムをつくり、福島に新たな産業を根付かせるために取り組んでいると思うので、我々も同じ目線に立って取り組んでいます。

我々はまだまだ夢の入口に立ったに過ぎません。我々の人工衛星は福島から宇宙へ飛び立ち、宇宙から福島に戻ってきて、さまざまな実りをもたらすと思っています。いずれは人を運ぶ宇宙船を作り、そして宇宙建築も手がけたい。先の話かもしれませんが、会社が掲げるミッション「誰もが宇宙で生活できる世界を創り、人の未来を豊かにする」の達成を目指して全力でまい進していきます。

株式会社ElevationSpace

2021年創業。「誰もが宇宙で生活できる世界を創り、人の未来を豊かにする」をミッションとして活動している東北大学発の宇宙スタートアップ企業。現在、宇宙空間から地球に帰還可能な無人人工衛星の開発に取り組んでいる。

福島イノベーション・コースト構想推進機構による支援:

・令和5年度「Fukushima Tech Create」ビジネスアイデア事業化プログラム採択(事業名:地球に帰還可能な無人の人工衛星による高頻度宇宙利用・回収プラットフォーム事業)

・令和6年度「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」採択(事業計画名:宇宙産業バリューチェーンの構築を支援する大気圏再突入回収技術を活用した人工衛星の実用化開発)