サステナビリティ

人も社会も環境も――。ソーシャルグッドな成長を目指す「挑戦者たち」の思考と実践

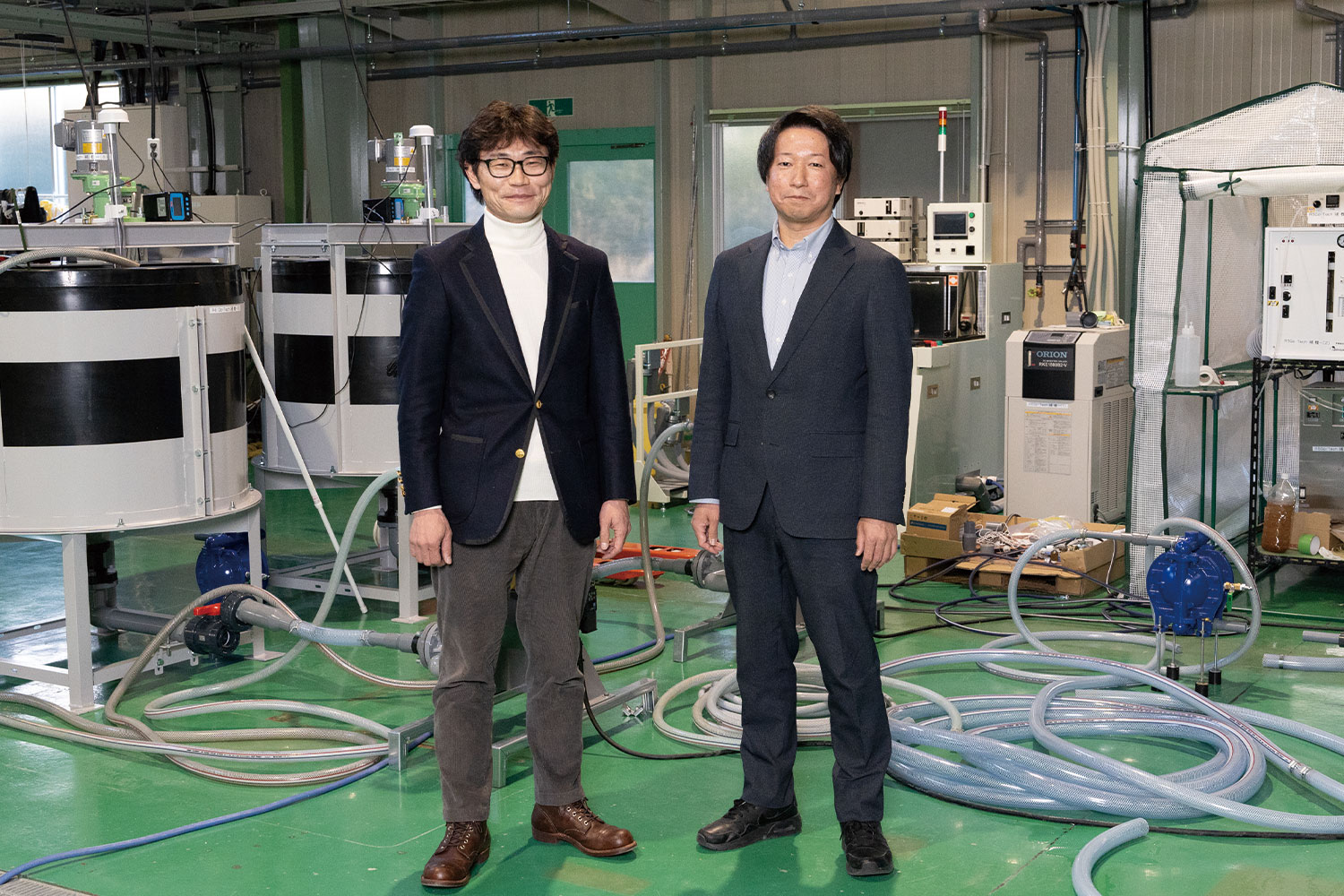

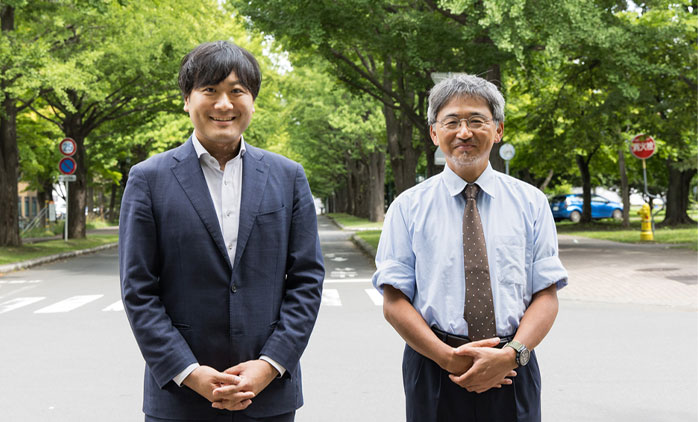

沖村 智さん

トレ食株式会社 代表取締役

慶應義塾大学総合政策学部卒業。生まれ故郷の再建のために長野県筑北村に帰郷し、筑北村役場村づくり推進室の立ち上げと同時に行政職員として行政が運営する温泉宿泊施設3施設の経営改善、新規事業の立ち上げを行う。筑北村では土地を開墾し、農業に従事。2013年から村議会議員を1期務め、“地域を耕す村議会議員”として地域改革を推進。2017年から(株)トレードマークで地域創生事業を行い、熊本県の玄米の会社とともに商品開発に従事。2018年にトレ食(株)を創業。2021年にセルロース分離技術の開発が成功。2022年にセルロース大量生産型の試作機が完成(5月)。

椎名 弘直さん

トラスト企画株式会社 代表取締役社長

2000年トラスト企画(株)に入社。管理業務に就くため、各現場(倉庫業、リサイクル事業、産業廃棄物処理業)に従事したのち、管理部門へ異動。管理業務を行いながら、各種許認可の取得や様々な開発案件のマネジメントを行う。携わった新技術の開発は40件以上。マーケティング、ブランディング、海外展開を経験し、2022年より現職。

廃棄された衣類から抽出したセルロースによって、ハンガーやマネキンなどのプラスチック製品を作ることで、アパレル業界内での資源循環を実現したい。そんな思いから福島県の2つの企業が共同で技術開発と事業化に取り組んでいる。南相馬市のトレ食株式会社の沖村智代表取締役と、いわき市のトラスト企画株式会社の椎名弘直代表取締役社長に話を聞いた。

地域の復興には経済の循環が不可欠

―廃棄された衣類からセルロースを抽出して再利用するという今の事業を始めた背景をお聞かせください。

沖村:

大学を卒業してから10年ほど保険会社で働いていて、いつも長野の実家から食材を送ってもらっていたのですが、ある時、実家の住所が変わっていることに気がつきました。平成の市町村の大合併で、市自体が消滅していたんです。

衰退している地元になんとか貢献したいと考えるようになって、それから半年で保険会社を退職して長野に戻りました。市の職員などをしながら村おこしに取り組み、議員も一期務めさせてもらいました。

地元で働いていて分かったのは、地域の問題は経済の循環がないことでした。あるのは豊かな自然と捨てられた植物です。この植物を再利用できれば、経済の循環が成り立ちますし、環境問題にも貢献できます。

そこで捨てられた食べ物や衣類からセルロースを取り出そうと考えました。それができれば素晴らしいことですし、これほどやりがいのある挑戦に巡り合う機会は滅多にありません。一生をかけて取り組む意義があると思いました。

どこで取り組もうかと考えた時に、思い浮かんだのが福島の浜通りでした。地域全体で復興に取り組んでいて、自然も豊かです。浜通りという場所には大きな意味があると思い、会社を設立して、こちらの廃工場を借りて2018年に事業を開始しました。

椎名:

私は2000年に新卒で今の会社に入社したのですが、入社式の帰りに創業者である前社長から「この会社の経営を引き継ぐつもりで、まずは現場を知ることからやってほしい」と言われました。それから現場、営業、経営企画を経験し、2022年に前社長の死去に伴って社長を引き継ぎました。

当社は1988年の創業以来、紆余曲折を経ながら今に至っています。1973年グループ会社が電気工事事業者としてスタートし、旧国鉄からの仕事が多かったのですが、民営化で取引が少なくなりました。そこで始めた民間工場の工事へ主体を移行し、当時お客様が困っていた廃棄物処理を手掛けるようになりました。

産業廃棄物の中間処理施設を作り、処分業を開始しましたが、搬入される廃棄物の中にはまだまだ使えるものが多く「もったいない」という思いから、廃プラスチック、ペットボトルの再生を手掛け、廃食用油によるバイオディーゼル燃料の精製、バイオマスガス化発電、そしてセルロースナノファイバーの実用化開発にも取り組むようになりました。2020年からはコーヒーかすや籾殻を活用したバイオマスプラスチックの材料化事業も開始しています。

私自身会社を残したいという思いから引き継ぎましたが、開発先行で進めており、決算も担当していたので、このままでは存続は厳しいと感じていました。そのため、手掛けていた多くの開発案件の中から市場を考慮し優先順位をつけ、早く実用化(販売)できる事業に絞って進めてきました。今回のような明るい材料や商品も出てきており、事業拡大に向けて取り組んでおります。

衣類から作った製品で業界内の資源循環を

―お二人はどんなことから知り合ったのでしょうか。

沖村:

トレードショウなどで当社の専務(沖村剛)と椎名さんは面識があったそうですが、私もトラスト企画の話はコンサルタントの方から聞いていました。廃材をプラスチックなどの形にする事業をしていたので、連携したいと考えて声を掛けました。

椎名:

2022年の「ビジネスマッチ東北」ですね。お互い出展していました。ブースを見て回った時にトレ食という会社を知りました。

沖村:

椎名さんからは「廃棄された衣類からハンガーを作れば良いのでは」という話がありました。その時に、まだ令和5年度の福島県の「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」の申請期限前だったので、「一緒にやりませんか」と共同開発を持ちかけました。補助金を活用するのにぴったりな技術開発だと考えたからです。

―今回の共同開発の概要を教えてください。

沖村:

基本は衣類のリサイクルです。ポリエステル100%の衣類からポリエステルだけを取り出して衣類に再利用するのが世の中のトレンドですが、コストがかかります。Tシャツが一枚3万円にもなります。衣類から衣類というのはハードルが高いのが実状なのです。

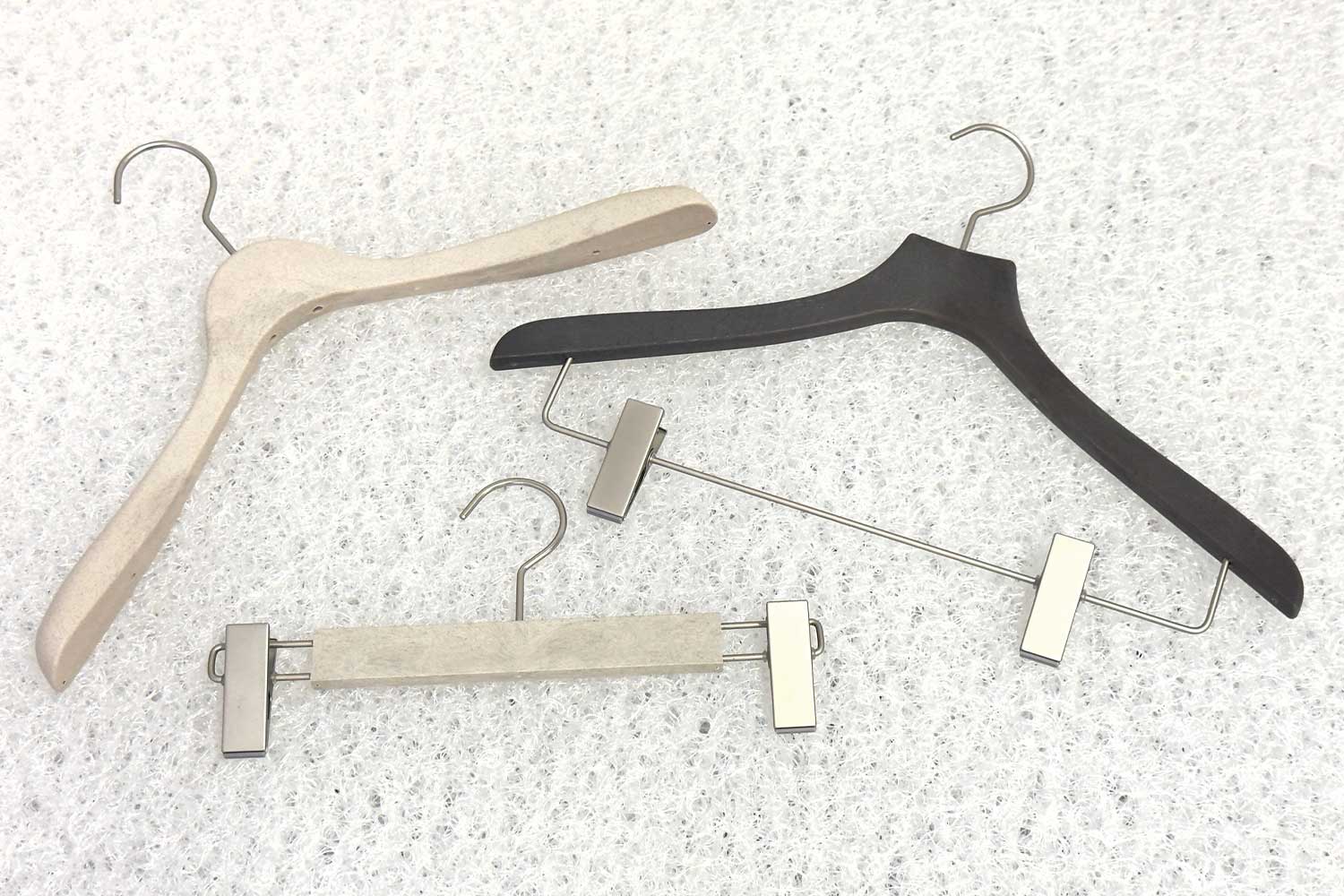

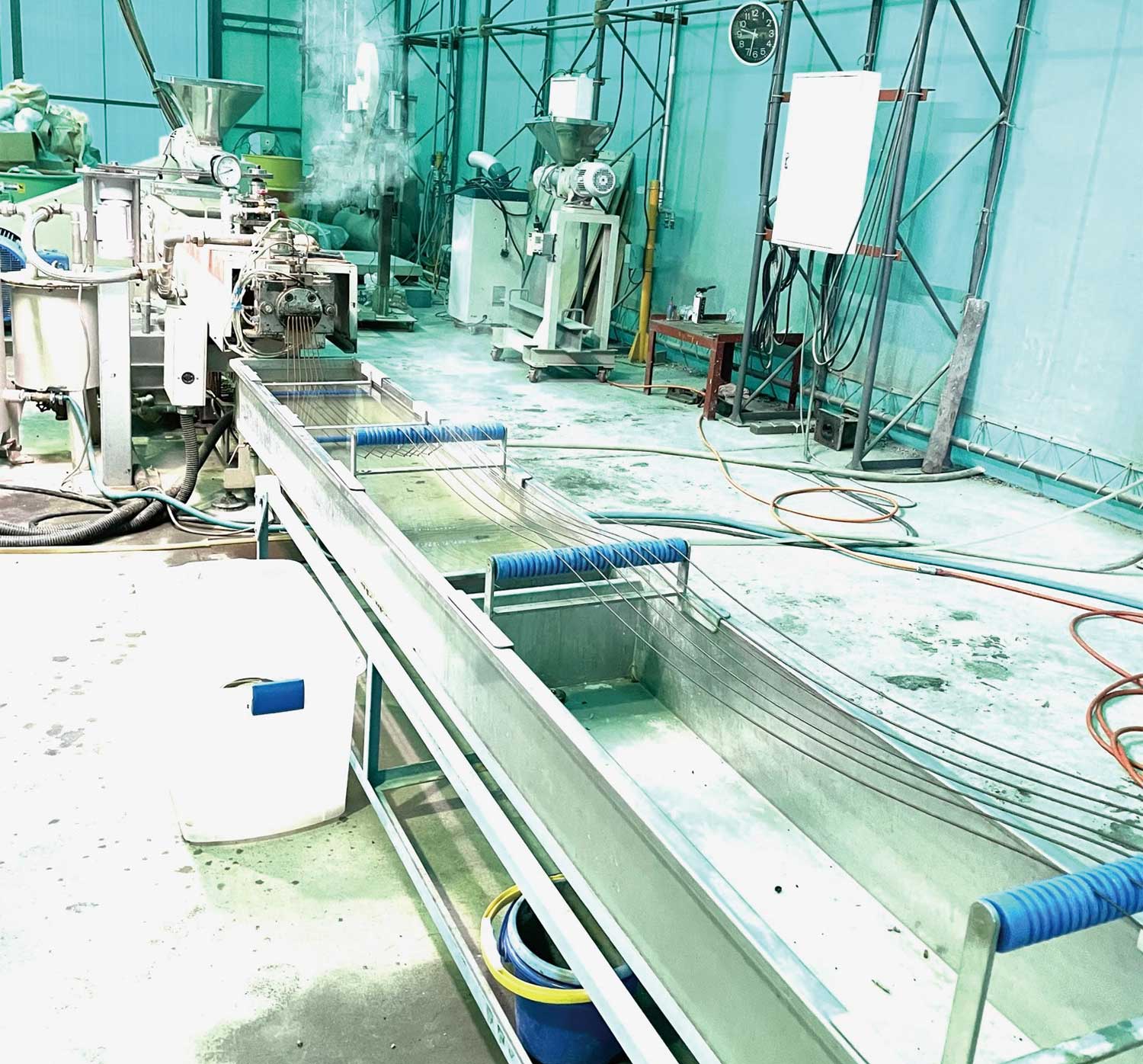

そこで私たちは、捨てられている衣類の中のセルロースをプラスチックに再利用することならできるのではないかと考えました。トレ食が有料で衣類を調達して細かく裁断し、化学処理をすることでセルロースを抽出し粉状にしてトラスト企画に渡し、トラスト企画が樹脂のペレットにしてハンガーなどに成形するというプロセスを考えました。

椎名:

アパレル業界の環境負荷は重大な社会問題になっています。原材料の調達から廃棄までの二酸化炭素の排出以外にも、大量の水を使用し、マイクロファイバーが海洋に流出するなど、環境負荷は大変大きなものになっています。SDGsの観点からも何かをやらなければならないでしょう。

例えば、衣類から作ったハンガーであれば多少価格が高くてもアパレル業界内での資源循環になりますし、衣類からショッピングバッグを作ってブランドのロゴを入れて提供すれば、環境への感度が高い消費者には喜ばれると思います。

アパレル業界の環境負荷を軽減するためには、価格だけでものの調達を考えるのではなく、環境を意識することが必要です。共同開発を通して、そうした商品を世の中に出していきたいと考えています。

沖村:

いわき市と連携して協力してもらっているのもポイントです。いわき市は衣類リサイクルでは全国に先駆けて、「いわきモデル」という繊維の循環を目指してきました。これが成立すれば他の自治体にも広がっていくはずです。私たちの取り組みと製品で貢献したいと思っています。

付加価値をつけて生産者に還元していく

―なぜセルロースに着目したのでしょうか。

沖村:

セルロースは植物の細胞壁を構成する天然の高分子で、石油化合物と同じように活用することができます。木材などをナノサイズまでほぐした繊維であるセルロースナノファイバーは鋼鉄の5分の1の軽さで5倍の強度を持ち、さまざまな製品に活用できる材料として、日本政府が主導して海外に先駆けて開発されてきました。

森林資源の豊富な日本にとって、脱炭素と循環経済に貢献する素材として期待され、自動車に利用できないかなど、14年間にわたって研究されてきましたが、コストが高くつき、しかも液状で混ぜることが難しいため、実用化されてきませんでした。

トレ食は紙以外の非木材系の植物からセルロースを取り出せる唯一の会社です。木材からは40%のセルロースが取り出せますが、非木材系ではわずかに2、3%しか取り出せません。それをいかに低コストで大量に行えるかという研究に注力し、今の技術を開発してきたのです。

―サーキュラーエコノミーの成立の鍵はどこにあるとお考えですか。

沖村:

私はこのままでは上手くいかないと思います。ものごとは上流から下流へと動いていて、サーキュラーエコノミーが成り立つには、一番下流にいる消費者が上乗せしてお金を支払い、再利用を促すことが必要です。そうすることで廃棄されるものに価値を持たせることができるようになります。

私たちが植物からセルロースを抽出すると言わずに、衣類からセルロースを抽出して再利用するとしているのは、その方が分かりやすいからです。消費者はお金を払って衣類を購入していますから、それが再利用されると考える方が想像しやすいわけです。そのために余計にお金を払っても構わないと思ってもらうようになることが成立の鍵です。

椎名:

サーキュラーエコノミーとは無駄を富に変えることだと思います。リサイクルされているものなら安いでしょうと短絡的に考えるのは間違いです。付加価値をつけてお金を生み出し、それを農家など原料生産者に還元できないと成立しません。

国が主導する部分も大きいと思います。ヨーロッパではリサイクル材を25%使わないと課税しますよ、みたいなことをすぐやりますが、日本は行われていません。掛け声だけです。それでは大手企業は対応できても、中小企業では無理です。リサイクル材を使ったものには購入促進につながるような、例えば価格差分に対する補助金をつけるようなことが必要です。

ただ、中小企業としては世の中の動きを待ってはいられないので、事業者及び消費者に対する価値提供及び付加価値を見せる工夫を考えなければなりません。

事業化することで波及効果が期待できる

―今、共同研究はどこまで進んでいるのでしょうか。現在地を教えてください。

椎名:

技術開発という面では予定より順調に進んでいます。作り方や考え方はかなり良いところまでいっています。今後はどう打ち出していくのかが課題です。廃棄された衣類を材料にしていることの付加価値とコストのバランスが重要になります。

実際にハンガーやマネキンを作るコストを下げるために、ポリエステルをすべて取り除くのではなく、少し残して作ったら強度がどうなるかということを試しています。

沖村:

割合を変えることで強度が違ってきますが、ハンガーには衣類を支えられる強度があれば良いわけで、人間を吊るせるほどの強度は必要ありません。私たちがやりたいのは航空機のボディに使うことではなく、アパレル業界内のリサイクルです。アパレル業界でたくさん使ってもらうことが重要です。

椎名:

その道が開ければ大きな意味があります。ものを選ばずにリサイクルができるからです。国中に溢れかえっている行き場のない衣類を受け入れることができます。それが衣類の廃棄物の問題解決につながります。

沖村:

アパレル文化が変わる中で、一年で使い捨てられている衣類は増えています。燃やすのにはコストがかかるので、埋立地に廃棄されたりしています。例え小さな取り組みであっても、成功して注目されれば、いわきモデルが全国に広がり、アパレル業界の課題解決を促すことができます。

―福島イノベーション・コースト推進機構(以下、福島イノベ機構)とはどのような連携をとっているのでしょうか。

沖村:

研究としては優秀でもゴールをどこにおくのかが課題です。今南相馬市で補助金をもらっている会社が60社くらいありますが、事業化に悩んでいるのは同じです。そこでセルロースをどう使えるかを探すのに、福島イノベ機構に会社を紹介してもらったりしています。

椎名:

地域の支援機関も優秀ですが、カバーできる範囲が限定的です。しかし福島イノベ機構は県内全域を見ている強みがあります。どんな企業があるのか分かっていて、間に入ってまとめてくれるので助かっています。近くの異業種、遠くの同業種を大事にしたいと思いますが、近くでも意外に分かっていないケースが多いのです。

沖村:

私たちにとっては心強い伴走者ですが、私たちが相談を受けたり、イベントに協力したりすることもあります。お互いをよく知っているので、声を掛けやすいのではないでしょうか。その延長で行政や事業者とのマッチングもしてくれます。

私は5年前に引っ越しをしてきて、それ以来福島イノベ機構と歩んできた歴史があります。年々機能が強化されていて、サービスの質が変わり、より本質的なアプローチをしてくれています。他県の人に「福島には福島イノベ機構がある」と胸を張って言えるレベルです。

また福島イノベ機構にとっても当社の事業が軌道に乗ることは、浜通り地域の産業集積の実現に近づく、事例のひとつになるのではないでしょうか。5年前に一人で福島にやってきて事業を開始し、補助金をいただき、大学や取引先を紹介してもうことができました。私は県外から来ましたが、従業員は全員地元の出身者です。

―最後にこれからの展開についてお話しください。

椎名:

この取り組みは大手企業でもやっていないことなので、なんとか成功させたいと考えています。成功とは事業化するということです。補助金をいただいて取り組んでいますが、補助金は新たな挑戦として技術開発を行うのにとても有効であり、本来自前で揃えなければならないものに補助金を使うことができます。

ただし日本では補助金をもらって成功したという事例(事業化し利益を生む)が少ないのが現状です。それだけに事業化して商用ベースに載せていくことを、必ず成し遂げたいと思っています。

沖村:

なんといっても当事業を黒字化させたいと考えています。黒字化できないと意味がありません。黒字化させることで、皆が真似をしてくれるようになります。それが資源の循環を成立させ、地域の活性化を促します。目指しているのは地域に経済の循環を生み出すことです。

トレ食株式会社

2018年6月設立。農作物の非可食部等を処理して製造するセルロース原料の供給/販売、及びセルロースに関わる受託研究を展開。受託研究の結果を踏まえた設備導入を支援するコンサルティングも行っている。設立メンバー全員が地方出身。生まれ育った地域のものを活かすことを目指す。

福島イノベーション・コースト構想推進機構による支援:

・令和5、6年度「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」採択(事業計画名:繊維素材のリサイクルによる高付加価値商品の開発~サステナビリティ社会を目指して)

トラスト企画株式会社

1988年4月設立。産業廃棄物中間処理業者として事業を展開。循環型社会構築に向けて、「処分・処理」から「未利用資源の甦生(さいせい)・活用・循環利用」へと実践・継続・発展させることを基本方針として掲げる。2017年に経済産業省「地域未来牽引企業」に選定される。

福島イノベーション・コースト構想推進機構による支援:

・令和5、6年度「地域復興実用化開発等促進事業費補助金」採択(事業計画名:繊維素材のリサイクルによる高付加価値商品の開発~サステナビリティ社会を目指して)