TOPICS

【コラム】イノベ地域での産業集積に向けて

──成果が見え始めた支援フレームワークと今後の展開

2025年03月14日

文:小林 正典

福島イノベーション・コースト構想推進機構 産業集積部長

福島イノベーション・コースト構想(以下、イノベ構想)は、東日本大震災および原子力災害により産業基盤や雇用が失われた福島県浜通り地域等(イノベ地域)(※)の産業復興を目指す国家プロジェクトです。このプロジェクトを推進する中核的機関として設立された福島イノベーション・コースト構想推進機構(以下、イノベ機構)は、新たな産業集積の実現に向けて、さまざまな支援活動を展開しています。

※福島県浜通り地域等(イノベ地域):福島県いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の15市町村

イノベ機構では、「福島ロボットテストフィールド(以下、RTF)」や「東日本大震災・原子力災害伝承館(以下、伝承館)」等、イノベ構想におけるシンボリックな施設を運営しながら、新たな産業集積の実現に向け、多様な支援に取り組んでいます。今回は、イノベ機構における産業集積の支援業務を俯瞰し、各事業の位置づけをご説明したいと思います。

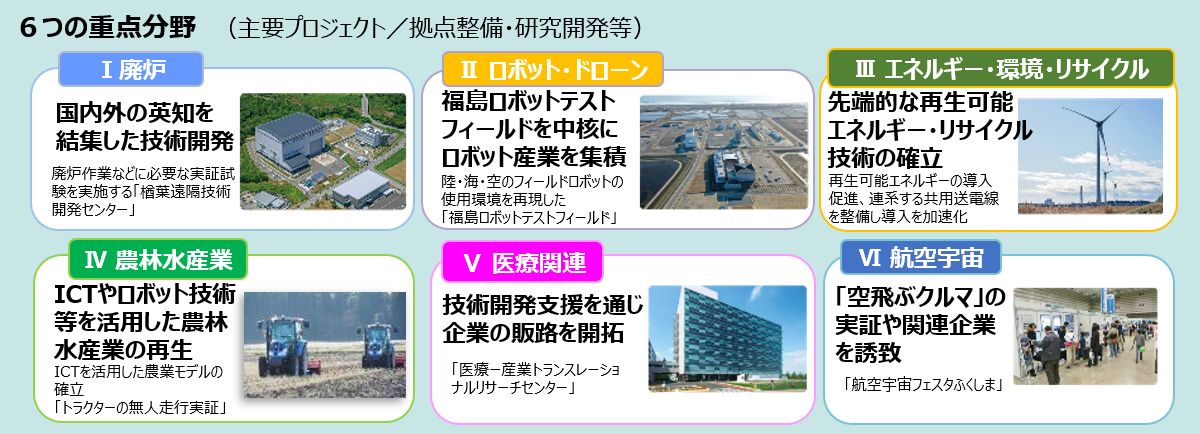

「重点6分野」を中心に、3つの柱で産業の集積と復興を目指す

イノベ地域では、産業クラスターの形成、教育・人材育成、交流人口の拡大、情報発信などに取り組む上で、6つの重点分野を定めています。「廃炉」「ロボット・ドローン」「エネルギー・環境・リサイクル」「農林水産業」「医療関連」「航空宇宙」です。これら「重点6分野」を中心に、RTF、伝承館、「ふくしま12市町村移住支援センター」などの主要拠点施設等の運営を担いながら、国、福島県、市町村等と連携して大型プロジェクトの具体化を進めています。以下では、イノベ機構の具体的な活動を3つの柱に分けて述べていきます。

まずは、「イノベーション」を体現する革新的な事業の事業化開発や技術の事業化・創業支援です。ここでは、「福島イノベーション・コースト構想重点分野等事業化促進事業(以下、事業化促進支援事業)」と、「イノベーション創出プラットフォーム事業」(Fukushima Tech Create、通称FTC)の2つの事業を軸に支援を行っています。

事業化促進支援事業では、福島県が実施している「地域復興実用化開発等促進事業費補助金(イノベ実用化補助金)」の採択事業を対象に、実証・実用化から事業化に至るまでを多角的に後押しします。イノベーションをもたらす可能性のあるアイデアを形にして事業化し、その事業をよりスムーズに軌道に乗せるため、製造・調達、販路・販促、資金、人材、知財といった事業化に必要な項目について各界の専門家によるコンサルティングのほか、外部企業や金融機関とのマッチング支援(つなぎ込み)などを行っています。

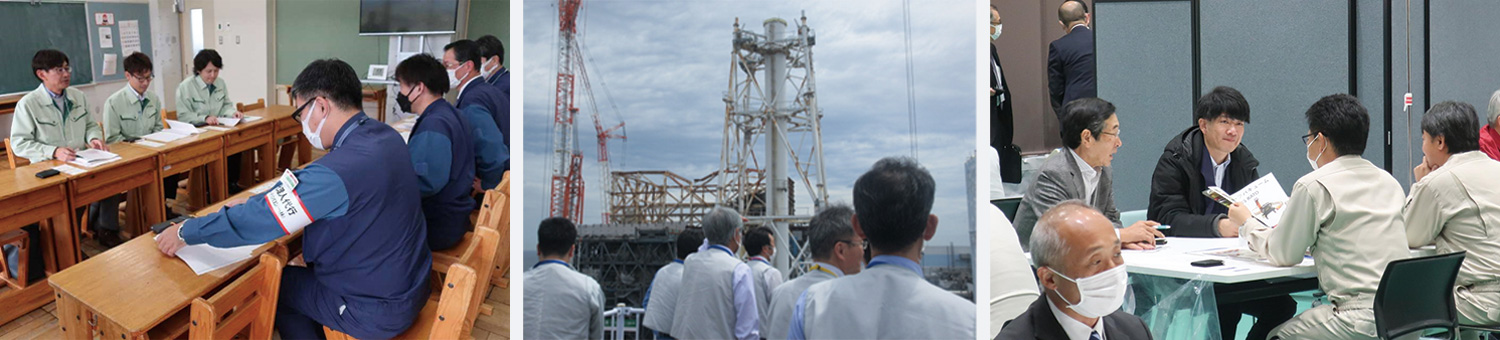

小林が部長を務める産業集積部では、毎週実施する定例部会にて各事業の進捗状況や共有事項について報告を行っている

小林が部長を務める産業集積部では、毎週実施する定例部会にて各事業の進捗状況や共有事項について報告を行っている

その際、当該事業者が課題に直面してから支援に乗り出すのではなく、事業化のロードマップを見据え、「今後どのような支援が必要となるのか」を見極めながら、先回りして支援をしていくことが大事です。そこでイノベ機構では、産業集積部を中心に、毎年120件以上の採択テーマについて事業者ヒアリングを行い、支援のニーズを探索する地道な活動を続けています。

この活動を通じて、毎年150件程度の具体的な支援ニーズが浮上し、そのうち約6割(90件程度)で、必要な知見等を有する企業や関係機関とのマッチングが実現しています。今後はさらに支援の成功率を高めていきたいと考えていますが、マッチング先が支援企業のニーズに完全に合致しているのかどうかを事前に把握するのは難しく、ニーズに合致していたとしても、パートナーシップの構築は相手のあることなので、結果的にご縁が成立しない場合もあります。また、案件が進捗する中で、当初は課題と思われていた点が順調に解決されることもあります。

イノベ機構としては、1つ1つのテーマで求められる支援ニーズに粘り強く向き合うことこそが、成果を出す上で最善の道だと考えています。私たちが伴走者として知見を深め、ネットワークを広げることで支援の精度がさらに高まるはずです。そのためにも、日頃からの情報収集と知見の蓄積が欠かせません。

事業化促進支援事業では、企業へのヒアリングを元に個別支援を行うだけでなく、企業の資金調達等に係る財務戦略、特許・商標登録等の申請・取得等に係る知財戦略、調達先・販売先強化等に係る商流拡大等、重点課題に特化した専門家によるアドバイスや、展示会への出展を通じたマッチング支援などを、毎年度初めに実施しています。さらに、支援企業のプロモーションを目的として、特定のテーマに関連する複数の支援企業がプレゼンテーションを行うメディア発表会なども開催しています。こうした支援は、ニーズが明確で集中的な対応が功を奏する場合に特に有効です。また、展示会やメディア発表会では、これまでネットワークの外にいた企業との新たな接点づくりも期待できます。

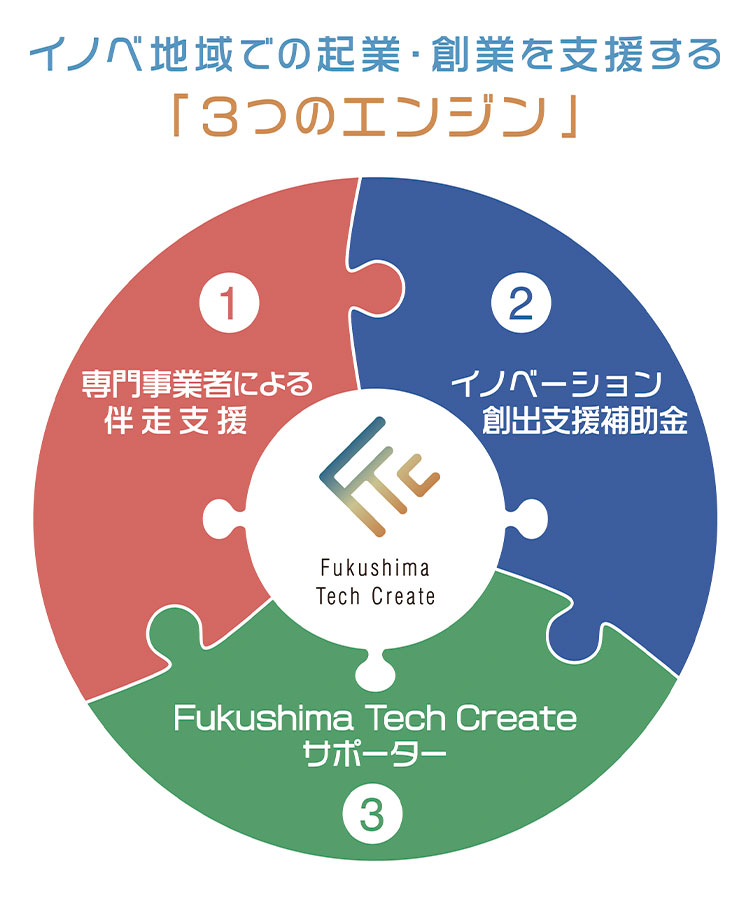

FTCでスタートアップを支援

事業化開発や技術の事業化・創業支援におけるもう一方の軸が、スタートアップ支援プログラム「Fukushima Tech Create(FTC)」です。イノベ地域で起業・創業に挑戦する企業や個人を支援する本プログラムでは、「イノベーション創出支援補助金(※)」を活用した試作品開発、市場調査、実証などへの資金支援に加え、豊富な支援実績を持つ専門事業者によるアイデアの具現化や事業計画のブラッシュアップなどの伴走支援を行っています。さらに、ビジネス化を早期かつ実践的に進めるために、FTCのプログラムや個別事業に賛同する「FTCサポーター」(金融機関や企業、専門機関等)による協力体制も整備し、幅広い支援を展開しています。

※「ビジネスアイデア事業化」「アクセラレーション」「先導技術事業化アクセラレーション」の3プログラムで構成

イノベ機構では、こうしたテーマの選定から補助金申請手続きの支援、各事業者のアイデアのブラッシュアップや実証地の選定、事業化に係る協力先とのつなぎ込みまで、専門家やFTCサポーターと協力しながら実施しています。

(写真左から)次世代起業家の発掘・育成を目指すビジネスアイデアコンテスト「イノベのたまご」の参加者、スタートアップ関係者を対象としたイノベ地域の視察ツアーの模様

(写真左から)次世代起業家の発掘・育成を目指すビジネスアイデアコンテスト「イノベのたまご」の参加者、スタートアップ関係者を対象としたイノベ地域の視察ツアーの模様

さらに、イノベ地域でのビジネスアイデア事業化を促すべく、学生などの若年層や女性実業家を対象にしたビジネスアイデアコンテスト「イノベのたまご」を実施しているほか、全国のスタートアップ関係者(スタートアップ企業や起業を志向する個人、それらを支援する事業者・金融機関など)を対象とした分野別のイノベ地域視察ツアーも実施しています。こうした活動を通じてFTCへの応募が期待できる人材の発掘を図ると同時に、FTCの認知度向上・参画促進・事業募集に向けた動画の制作・公開や開催予告等の情報発信にも積極的に取り組んでいます。なお、動画ではFTC事業者に加え、福島出身の俳優やタレント、地元の事業者や学生にも出演していただき、福島(イノベーション・コースト)ならではの魅力を広く発信しています。

イノベ地域内への企業立地と農業参入を自治体や関連機関と連携して促進

2番目の柱は、産業集積を具体的に進める上で即戦力として効果や貢献が期待される法人が、イノベ地域内の工業団地や産業集積拠点に新規に立地する際の支援、ならびに農業への参入を目指す法人への支援です。

企業立地については、イノベ地域内の工業団地や産業集積拠点に関する情報を各市町村から集めてイノベ機構のホームページで公開しています。その上で、イノベ地域へ参入する魅力を理解していただき、地域内自治体との交流を促進するために企業立地セミナーを開催し、短期間でイノベ地域の新規参入候補地などを巡る企業立地ツアーも行っています。農業参入に関しては、県内の農業関連機関が協力し、イノベ地域への参入を検討する農業法人等に対して、現地視察を含む情報提供の機会を設けています。

(写真左から)地域の産業集積の可能性について活発な意見交換が行われる企業立地セミナー、実際の農地や施設を見学し地域特性への理解を深める現地視察の様子

(写真左から)地域の産業集積の可能性について活発な意見交換が行われる企業立地セミナー、実際の農地や施設を見学し地域特性への理解を深める現地視察の様子

企業のイノベ地域への進出や法人の農業参入を促すには、イノベ地域内の自治体や関係機関との連携が不可欠です。これまでは、主に「進出を検討している」と連絡をいただいた企業への対応が中心でしたが、今後はより積極的な情報発信と誘致活動を展開し、イノベ地域に進出してくださる事業者の増加を目指していく必要があります。また、企業単独での進出にとどまらず、浜通りを含む福島県内にサプライチェーンを構築するといった広がりも視野に入れながら、実用化開発や事業化・創業の段階から将来の拠点立地につながるような県内企業へのマッチング支援や関係づくりを強化していきたいと考えています。

廃炉関連でも事務局を設置し、マッチングの機会を提供

さらに、イノベ地域の復興に欠かせない重要な柱として、福島第一原子力発電所の廃炉関連事業についても触れておきます。

通常の原子力発電所の廃炉とは、(1)運転を終了した発電所から核燃料等を取り出し、(2)設備を解体・撤去し、(3)放射性廃棄物を適切に処理・処分し、(4)跡地を有効利用できるようにすることを指します。しかしながら、福島第一原子力発電所の廃炉では、原発事故により核燃料が過熱・溶融し、燃料棒や炉内構造物とともに固まった「燃料デブリ」の処理や、大量に発生する放射性廃棄物の処理・処分など、前例のない大きな課題が存在します。このため、廃炉の取り組みは長期かつ多岐にわたる膨大な作業が見込まれています。

イノベ機構では、廃炉関連産業への参入を希望する県内企業と、廃炉に必要な遠隔ロボット、除染機器、金属製容器製造などの調達・現地工事を東京電力ホールディングスから受注しているメーカーやゼネコン等の元請け企業を効果的につなぐため、福島相双復興推進機構、東京電力ホールディングスと連携して「福島廃炉関連産業マッチングサポート事務局」を設置しています。本事務局では、福島県の支援も受けながら、マッチング機会の提供や元請け企業と県内企業の交流促進、廃炉関連産業への参入に必要な認証・資格取得の補助などを行っています。

生まれつつある成果。情報発信にさらに注力

イノベ地域発のイノベーションの芽は、着実に育ち、開花しつつあります。2024年における代表的な成果のいくつかを、以下ご紹介します。

・株式会社人機一体がJR西日本、日本信号と共同研究開発した高所重作業ロボット「零式人機ver.2.0」(PoC試作機)をベースとした「多機能鉄道重機」が、JR西日本の営業線メンテナンスに導入される(2024年7月から実用開始)。

「零式人機ver.2.0」をベースとした多機能鉄道重機(写真提供:JR西日本/日本信号)

「零式人機ver.2.0」をベースとした多機能鉄道重機(写真提供:JR西日本/日本信号)

・株式会社福島三技協が開発した大型風力発電機ブレード点検用ドローン「Dr.Bee」による風力発電プロペラ機の落雷対策設備の検査事業を開始。

大型風力発電機ブレード点検用ドローン「Dr.Bee」と開発メンバー

大型風力発電機ブレード点検用ドローン「Dr.Bee」と開発メンバー

・株式会社e6s(エシックス)が開発したインフラに依存しない循環型水洗トイレシステム「e6sシステム」を複合型コンベンション施設に導入。

・AstroX株式会社が小型ロケットの発射試験に成功。

AstroXによる小型ロケット発射試験(射場整備業務等、一部をASTRO GATEに委託)

AstroXによる小型ロケット発射試験(射場整備業務等、一部をASTRO GATEに委託)

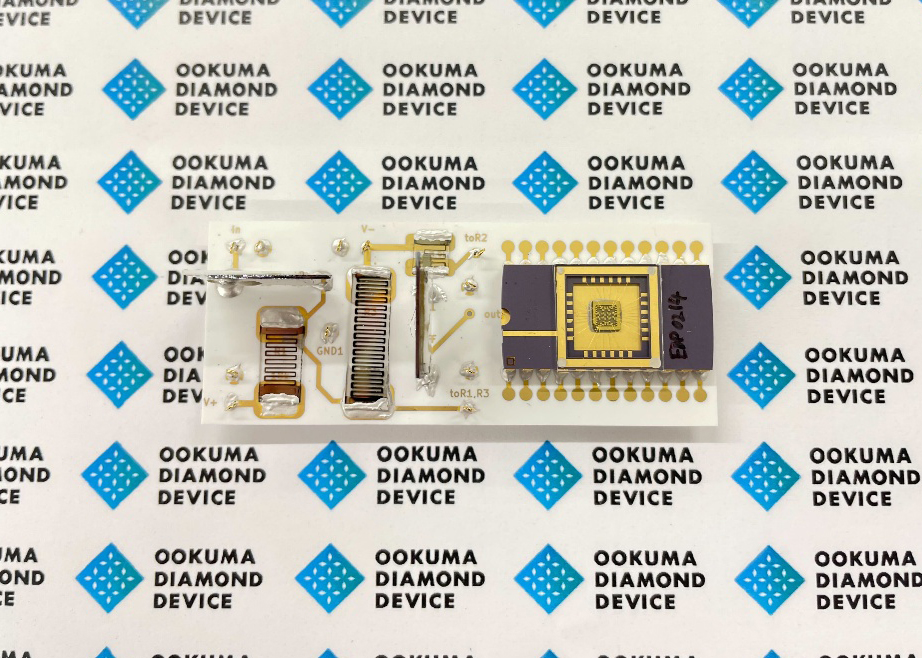

・大熊ダイヤモンドデバイス株式会社が、ダイヤモンド基板を活用したアナログ半導体の開発において、PreAラウンドで約40億円の資金調達に成功(2024年度から大熊町に製造拠点の建設を開始し、2026年度に稼働予定)。国家プロジェクト等でのシーズ開発を経て、高放射線量下での廃炉作業への適用を皮切りに、通信衛星やポスト5G(次世代通信規格)対応通信機器への展開も見込まれている。

世界初となる300℃環境下でも動作可能なダイヤモンド半導体増幅回路(特許出願済み)

世界初となる300℃環境下でも動作可能なダイヤモンド半導体増幅回路(特許出願済み)

このように全国的にも注目される成果が次々と生まれる中、イノベ機構でも、これらの取り組みに焦点を当てて新たなプレーヤーの参画を促進し、イノベ構想をさらに広げるための情報発信と参画促進活動を強化しています。

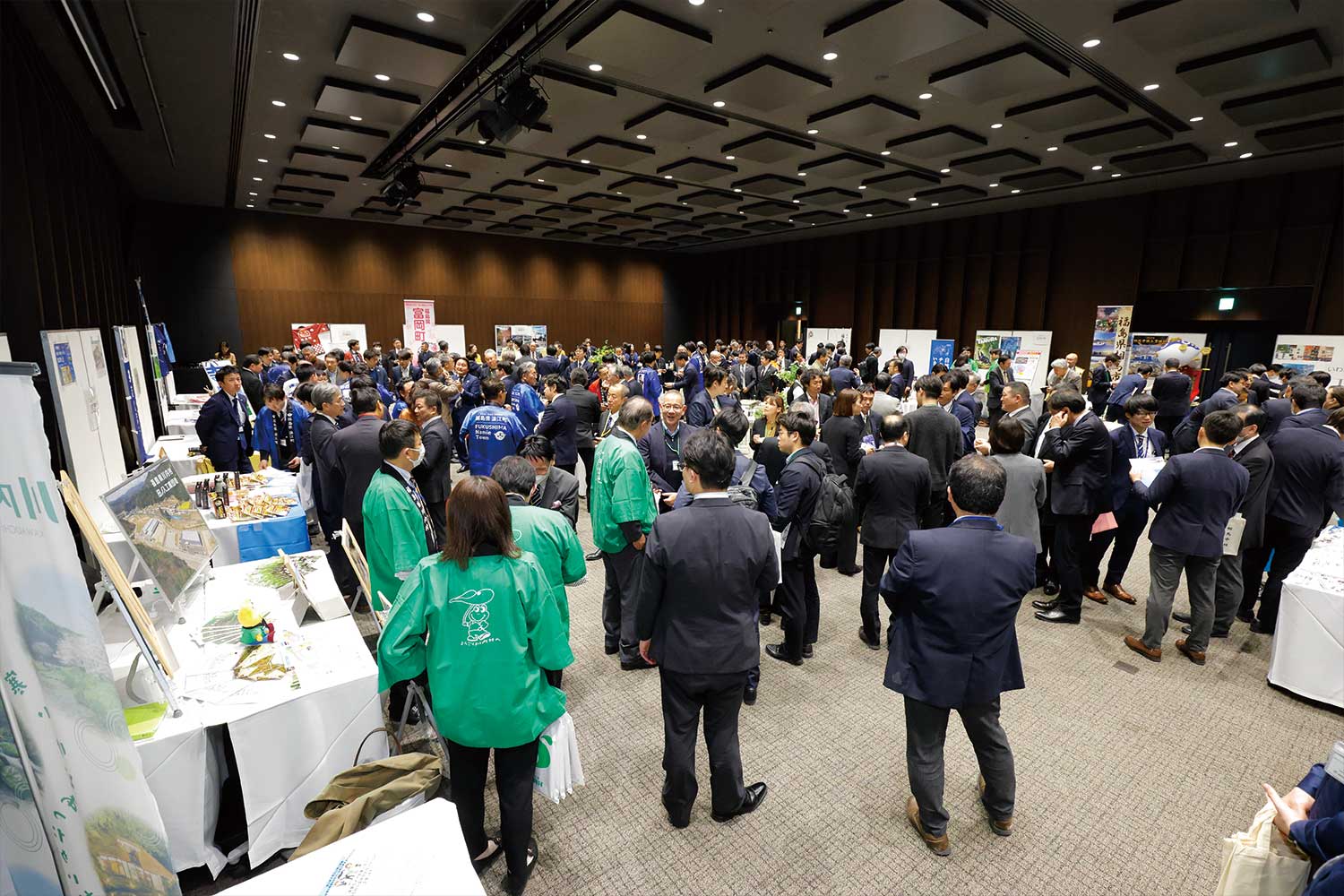

ピッチ・マッチングイベント「Fukushima Innovation Coast – Deep Tech Challenge」の模様

ピッチ・マッチングイベント「Fukushima Innovation Coast – Deep Tech Challenge」の模様

その一環として、2024年12月にはTokyo Innovation Baseにおいて初のピッチ・マッチングイベント「Fukushima Innovation Coast – Deep Tech Challenge」を開催しました。また、福島県との共催によるイノベ構想参画促進のためのセミナー(全6回)では、4回を福島国際研究教育機構(F-REI)の座談会と共同で開催しました。

イノベ構想やイノベ機構の認知度は、まだまだ高める必要があります。プロジェクトを成功に導くためにも、今後さらに各種施策を強化していく方針です。

言うまでもなく、一番の主役はイノベ構想の中で挑戦し、活躍する事業者と地元の皆さまです。イノベ機構はこれからも、イノベ構想の実現に向けて地道かつ着実に日々の歩みを進めてまいります。